A

Artikel |

Im Norden und Süden des Hunsrück

1970/1971 (c) Hans van Poll - Zum Einsatz an Saar und Mosel ging die Bestwiger 023 018 am 24.9.1970 nach Saarbrücken: Hier die Lok mit P 2456 (Koblenz-Trier) am 15.7.1971 beim Halt in Cochem.

...in der Region nördlich und südlich des Hunsrück, in der wir der Dampf-Eisenbahn vom Pfälzerwald an die Saar und an der Mosel entlang folgen wollen, hören wir gleich von mehreren Premieren. | Hier treffen wir auf die erste vom preußischen Staat gegründete Eisenbahn, die erste als reine Militäreisenbahn gebaute Strecke, als eine der vielen strategischen Bahnen Preußens, und eine Fotosammlung zum Beobachtungezeitraum dieses Archivs, die im April 2017 zu 100% von einem anderen Fotografen als dem Autor eröffnet wurde: Ich danke meinem über viele Jahre so angenehmen Kompagnon auf Dampflok-Reisen und Freund Hans van Poll, dass er uns Fotografien seiner Reisen an die Mosel und in die Eifel der Jahre 1970 bis 1973 hier zur Verfügung stellt. |

Während die erste Eisenbahn in Deutschland 1835 der Beförderung von Personen zur Hebung von wirtschaftlichem und kulturellem Gewinn als wichtigstem Ziel dienen sollte, betraf erst ein zweiter Gedanke den Transport von Gütern. Auch die frühen Bahnen Preußens im Süden des Emscherraums, mit ihrem tatsächlich schnell anschwellenden Frachtaufkommen, teilten ihre Transportkonzepte auf Personen und nachrangig Güter auf.

Die ersten 100 Jahre

Die Ausweitung der Transportaufgaben auf die Massengüter der beginnenden Industrialisierung in Deutschland führte im Revolutionsjahr 1848 und bei ersten Kohlekrisen im Saarbergbau, im äußersten Südwesten Preußens, allerdings zum Bau einer reinen Güterbahn - und ersten Staatsbahn Preußens.

Der Beginn des staatlichen Bahnbaus in Preußen und die Keimzelle der Eisenbahn in der besprochenen Region ist die ab 1848 an die bereits bestehende Pfälzer Verbindungsbahn Kaiserslautern – Homburg heran gebaute Eisenbahn Neunkirchen – Preußisch/Pfälzische Grenze. 1850 fährt hier der erste Zug als Kohlezug von Neunkirchen in die Pfalz, noch unter Leitung der Pfälzischen Ludwigsbahn.

Bis zum nächsten herausragenden Bahnbauereignis Ende der 1870er Jahre zeigen sich Aktivitäten an den Verbindungen von Neunkirchen hin nach Saarbrücken 1852, Saarbrücken nach Trier im Verlauf der Jahre 1858 bis 1860 und Saarbrücken – Saargemünd 1870. In den 1870er Jahren entsteht noch eine Parallelbahn westlich der frühen Linie Saarbrücken – Neunkirchen als Erschließung neuer Kohlezechen in der Relation Saarbrücken – Wemmetsweiler – Neunkirchen, gleichzeitig mit einem anderen bemerkenswerten Streckenbau, einer Bahn an der Mosel entlang.

Die Moselstrecke ist Teil einer Militäreisenbahn von Berlin nach Metz, an die, als Folge des Deutsch/Französischen Kriegs 1870/1871, neu gezogene westliche Grenze Preußens zu Frankreich.

Seit 1850 betreibt Preußen Eisenbahnplanung unter Gesichtspunkten einer militärischen Nutzung. Anfang der 1870er Jahre existieren in Preußen etwa zehn Eisenbahnverbindungen, über die das Militär eine Mitplanung ausgebreitet hat und über die es nach strategischen Entscheidungen in einem Krieg für seine Truppenbewegungen verfügt. Nach der aus preußisch-militärischer Sicht erfolgreich verlaufenden ersten großen kriegerischen Auseinandersetzung mit Einsatz von Eisenbahn-Infrastruktur im Deutsch/Französischen Krieg 1870/1871 verlangt das Militär, wegen der für unvermeidlich gehaltenen Kriege gegen Frankreich, mehr ostwestliche Verbindungen, um aus der breiten Aufstellung der Kräfte in Preußen schneller Truppen nach Westen werfen zu können. Auch scheint es nach dem einkömmlichen Sieg über Frankreich einmal möglich zu sein, eine ostwestliche Militäreisenbahn vom Machtzentrum Preußens in Berlin an die neue Grenze zu Frankreich im Südwesten des Reiches als kompletten Neubau zu realisieren.

Auch wenn die Kassen durch die Reparationszahlungen des unterlegenen Frankreichs gut gefüllt sind, muss eine preußisch sparsame Planung für die etwa 400 km lange Verbindung doch bereits bestehende Bahnlinien mit einbeziehen. Schon in der ersten Planungsphase ist eine davon, die bis 1863 eröffnete Lahntalbahn von Wetzlar nach Niederlahnstein. Niederlahnstein, rechts des Rheins gegenüber Koblenz gelegen, wird der Ausgangspunkt einer der Neubauabschnitte der Militäreisenbahn, die Moselstrecke.

Mit dem Brückenschlag 1874 über die Lahn bei Hohenrhein vor Niederlahnstein erhält die Moselstrecke ihre östliche Anbindung an das Schienennetz, quert dann bei Horchheim den Rhein und führt über Koblenz – Cochem – Wengerohr – Ehrang dem Moseltal folgend nach 112 km an Trier heran. Mitte 1879 wird die Strecke eröffnet.

Mit u.a. Ehrang – Thionville, bereits 1878 eröffnet, Wemmetsweiler – Lebach – Dillingen (1897)/Lebach – Völklingen (1911) und Dillingen – Bouzonville (1901) ist in unserer Region ein Streckennetz entstanden, das im Verlauf der wechselvollen Geschichte der Eisenbahnen an der Saar zuerst komplett, einschließlich der Strecken in der Eifel, von Saarbrücken aus verwaltet wird; dann nur teilweise ab 1920, als Folge des 1. Weltkriegs, von Trier, schließlich ab 1935, mit Rückgliederung der Eisenbahn des Saargebiets, von Saarbrücken und Trier und endlich ab 1.1.1960, mit Auflösung einer Bahndirektion Trier, wieder allein von Saarbrücken aus.

| Die letzten 10 Jahre

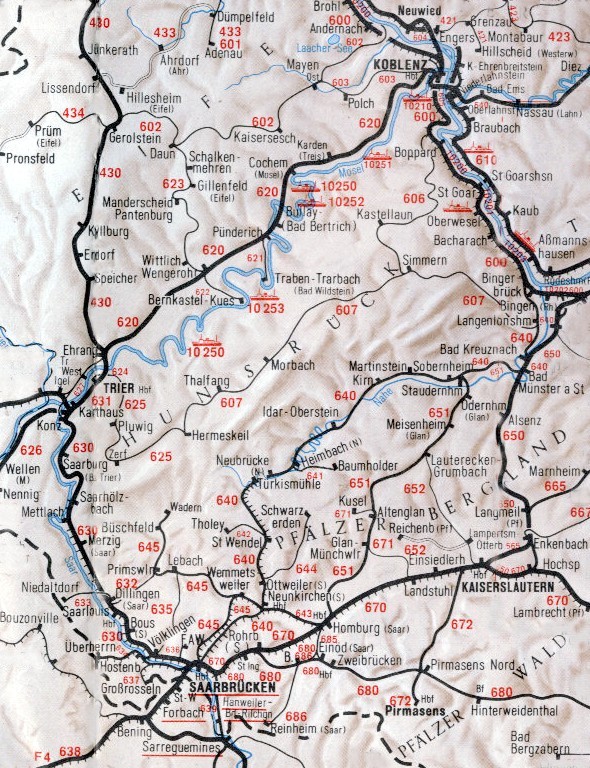

Mit der Direktion Trier kommen 1036 km Strecke (und 188 Dampflok aus 11 Baureihen) mit 530 km (und aus 8 Baureihen um die 200 Dampflok) des Saarlands zusammen. Die neue erweiterte Bundesbahndirektion Saarbrücken versammelt die Maschinenämter Saarbrücken, Gerolstein und Trier mit ihren insgesamt 15 Bahnbetriebswerken, die allesamt Dampf-Bahnbetriebswerke sind. Mit Beginn des Beobachtungszeitraums dieses Archivs am 1. 1. 1968 gibt es noch fünf Dampf-Bahnbetriebswerke in der Direktion Saarbrücken: Es sind, das im Jahr 1964 aus den Bw Saarbrücken Rangierbahnhof und Saarbrücken Hauptbahnhof vereinigte Die Region in der Wiedergabe der Übersichtskarte zum DB-Kursbuch vom Sommer 1973 mit freundlicher Erlaubnis der DB AG GNU 2 (Konzerngeschichte/Historische Sammlung) |

Bw Saarbrücken, die Bw Trier, Ehrang und Dillingen und das Bw Mayen, als letztes Dampf-Bw in der Eifel.

Zum Thema Moselstrecke gehört es aber auch, der Liste der Bahnbetriebswerke das Bw Koblenz-Mosel hinzuzufügen. Koblenz-Mosel erhält, als Teil der BD Mainz, BD Köln ab 1.6.1971, nach der Elektrifizierung der Rheinstrecke in den 1960er Jahren Bedeutung für die Moselstrecke. Mit den aus dem Nord/Süd-Verkehr am Rhein frei gewordenen Lok der BR 44 wird Koblenz-Mosel zum Dampf-Wende-Bw für die Relation Saarbrücken - Trier - Koblenz. Um 1970 sind hier 15, zum Jahreswechsel 1971/1972 12 Lok der BR 44 (044) aus dem Unterhaltungsbestand der DB stationiert.

Mit der Erwähnung des Bw Koblenz-Mosel wird auch an die Lokomotiven der BR 082 erinnert, auch wenn diese kein Kapitel der Moselstrecke sind. Im Beobachtungszeitraum des Archivs kann der interessierte Besucher des Bahnbetriebswerks bis in den Winterfahrplan 1971/72 hinein die DB-Neubaulokomotive auch hier erleben: mit dem Einsatz-Bw Altenkirchen und in

082 040 (Esslingen 5127/1955) am 15.4.1971 auf der Drehscheibe ihres Heimat-Bw Koblenz-Mosel. Die DB-Neubaulok mit Mischvorwärmer ab Werk und Gegendruckbremse, ursprünglich für den Einsatz auf der steigungsreichen Murgtalbahn von Freudenstadt aus, wurde im Juni 1966 nach Bw Koblenz-Mosel umstationiert. Ihr Einsatz-Bw war Altenkirchen und ihr Betätigungsfeld hauptsächlich der Westerwald.

Koblenz-Mosel ab 1966 stationiert, nach gelegentlichen Einsätzen im Raum Koblenz und nach umlaufbedingten Leerfahrten, zwischen Linz und Koblenz. Mit der Koblenzer 082 035 scheidet im April 1972 zudem die letzte 082 der DB aus dem Betrieb aus.

In unserer Region finden wir auch das Ausbesserungswerk Trier. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums dieses Archivs ist das AW Trier noch eins von vier Dampflok-Ausbesserungswerken der DB und für mehr als 600 Maschinen aus acht Baureihen und 12 DB-Direktionen zuständig.

In der Lokrichthalle des AW Trier am 15.4.1971.

In der Lokrichthalle des AW Trier am 15.4.1971.

Das Ausbesserungswerk Trier, das 1911 als Haupt-werkstätte eröffnet wurde und Ende 1974 mit einer Lok der Baureihe 50 seine Arbeit als Dampflok-Werk einstellte, lag südwestlich des Bahnhofs Trier-West links der Mosel im Trierer Stadtgebiet. Die Werkstätte wurde bis 1917 zu einer Anlage mit einer 170 m langen Lokrichthalle, die eine Grundfläche von 12.200 qm überdeckte, und zwei außerhalb der Halle angeordneten Schiebebühnen ausgebaut. Die zweischiffige Halle ermöglichte bei den zur Wartung vorgeführten Lokomotiven ein Standverfahren, bei dem die Lokomotiven durch mehrmaliges Umsetzen von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt auf den die Halle längs durchlaufenden Gleisen weitergereicht wurden.

Das Ausbesserungswerk Trier, als Lokomotiv-Werk nur für Dampflokomotiven zuständig, unterhielt am Ende 1967 655 Lokomotiven aus den Baureihen 23 (023), 38.10 (038), 44 Kohle (044), 50 (050-053), 57.10 (057), 65 (065), 78 (078) und 86 (086) aus 12 DB-Direktionen. Anspruchsvolle Aufarbeitungen bei einer Schadgruppe L3, bei der die Untersuchung der Lokomotive, mit der inneren Prüfung des Dampfkessels, mit einer Wasserdruckprüfung verbunden war, wurden dabei nur noch an Lok der Baureihen 23, 44 und 50 vorgenommen, allein die notwendigsten Arbeiten bei Bedarf oder Erreichen von Lauf- und Zeitfristen bei den übrigen.

Ab 4.6.1969 wurde offiziell und allgemein die Aufarbeitung bei Schadgruppe L3 eingestellt, und tatsächlich erhielt schon im Januar 1969 im AW Trier die 023 074 des Bw Emden im Zuge ihrer Umbeheimatung nach Crailsheim die letzte L3 der DB.

Der Lokmangel bei der DB und das stärkere Verkehrsaufkommen auf der Schiene ab 1969 mobilisierte zahlreiche schon von der Ausbesserung zurückgestellte Dampflokomotiven des Unterhaltungsbestands. Für das AW Trier führte das zu einer letzten Spitze von 754 zugeteilten Lokomotiven Mitte 1970. Die Baureihe 057 war nun jedoch nicht mehr dabei und 038 und 065 erhielten nur noch Bedarfsausbesserungen vorbehaltlich von Einzelentscheidungen bei L0.

Trier hatte auch eine Wagenabteilung. Hierher wurden bei absolut sinkender Zahl von Dampflokomotiven überflüssige Dampflok-Kapazitäten ab 1968 auf die Vorbereitung von Güterwagen auf eine geplante automatische Mittelpuffer-Kupplung umgelegt. 1971, als der Autor das Ausbesserungswerk besuchte, brachte man es in einer für Lokomotiv- bzw. Güterwagenarbeiten gleichmäßig aufgeteilten Richthalle auf 20 Güterwagen und acht Dampfloks pro Woche. Dabei durchlief eine Dampflok den Arbeitsprozess binnen max. vier Wochen bis zu einem Kostenaufwand von zeitgenössischen 80.000 DM.

Ende 1971 kamen die 670 Dampflokomotiven, die dem AW Trier nun aus dem Unterhaltungsbestand zugeteilt waren, nur noch aus den drei Baureihen 023, 044 und 050-053. Eine Erhöhung der Zahl der Lokomotiven aus der BR 050-053 gegenüber den vorhergehenden drei Jahren war da nur noch eine Scheinblüte. Lokomotiven der BR 023 erhielten schon keine L2 mehr ohne individuelle Notwendigkeits-Überprüfung.

038 772 | 044 332 050 651, 737 051 302 052 794 |

(Zuletzt geändert am 27.5.2017)

Das Bw Dillingen hat als Dampf-Bw im Beobachtungszeitraum dieses Archivs noch mit Verzögerung Wichtigkeit Anfang der 1970er Jahre mit dem Zuzug von 20 Lokomotiven der BR 050-053 aus Ehrang erlangt, denn Schwerindustrie-Transporte gewinnen ab Mai 1971 mit Flüssigeisen für das Stahlwerk der SOLLAC Florange/Ebange auf der Niedtalbahn von Dillingen Hochofen bis Bouzonvill und Eisenerz aus Mauretanien mit 2000 t-Zügen ab Bouzonville bis Dillingen Hochofen an Bedeutung. Zum Winterfahrplan 1973/1974 verliert Dillingen allerdings seine Eigenständigkeit und gibt als Außenstelle seine letzten zehn 50 an Saarbrücken ab.

Die Niedtalbahn Dillingen (Saar) - Bouzonville,

als "Industriebahn" der Dillinger Hütte

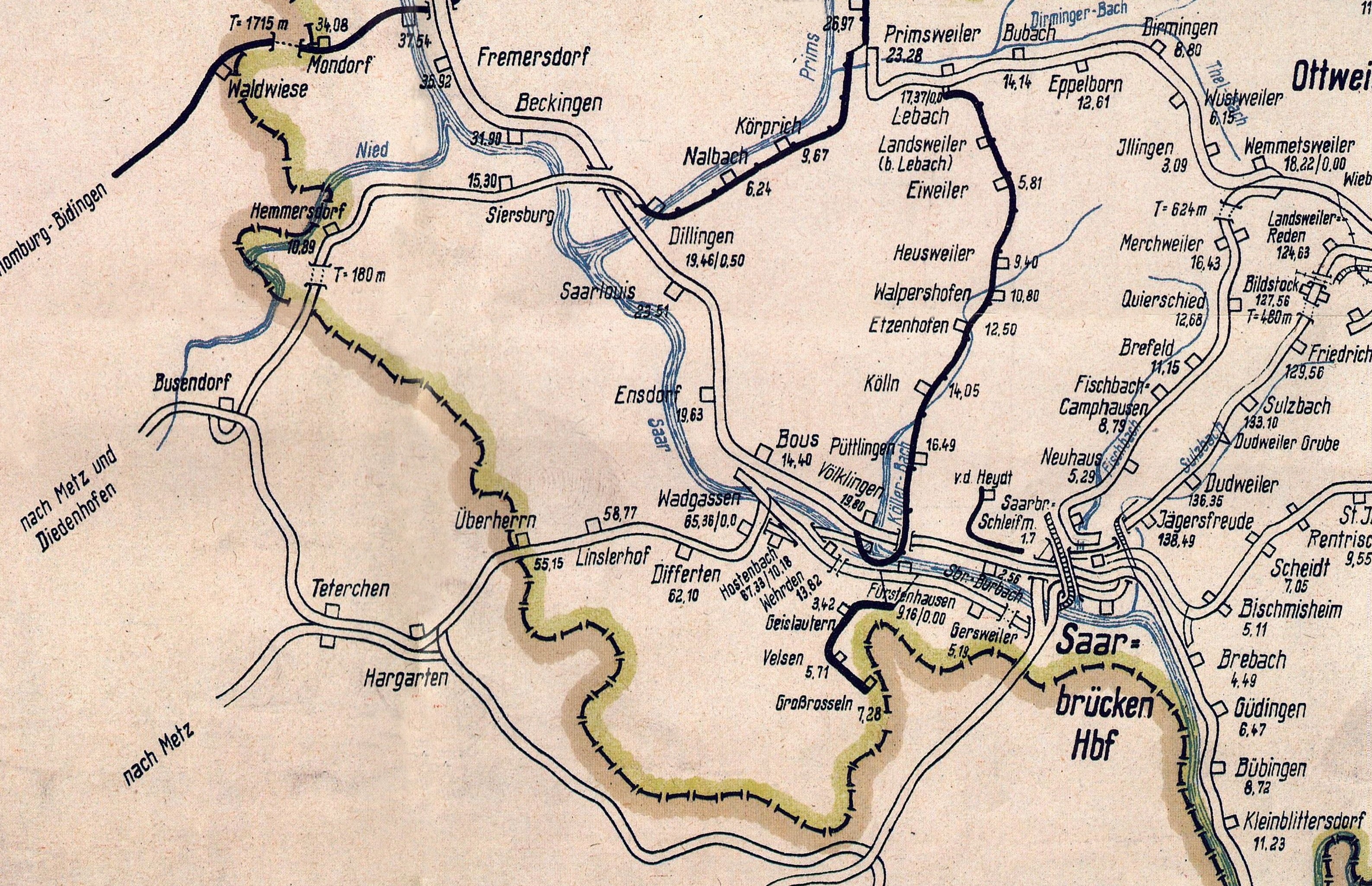

Eine Streckenkarte der historischen Eisenbahndirektion Trier von 1951, als Reproduktion eines Originals in der Sammlung des Autors, zeigt die Niedtalbahn in ihrem Verlauf von Dillingen nach Bouzonville (Busendorf) noch als zweigleisige Hauptbahn, die sie da schon nicht mehr war und auch nicht wieder werden würde. Die zeitgenössische Grenzziehung besteht zwischen Frankreich und einem teilautonomen Saarland. |

|

Das Bw Dillingen hat als Dampf-Bw im Beobachtungszeitraum dieses Archivs noch mit Verzögerung Wichtigkeit Anfang der 1970er Jahre mit ca. 20 Lokomotiven der BR 50 (050-053), nach Zuzug aus Ehrang, erlangt. Schwerindustrie-Transporte gewinnen mit Flüssigeisen auf der Niedtalbahn von Dillingen Hochofen und Eisenerz aus Mauretanien nach Dillingen mit 2000 t-Zügen an Bedeutung.

Die 1901 auf preußischem Staatsgebiet unter Betriebsführung der Reichseisenbahn Elsass-Lothringen eröffnete Niedtalbahn Dillingen - Bouzonville war eine Antwort auf bereits regen An- und Abtransport von Roh- und Fertigprodukten der Dillinger Hütte und Berufsverkehr zu und von der Hütte gewesen. Die Dillinger Hütte war als französische Gründung im Jahre 1685 bereits ein traditionsreiches Unternehmen und 1809 eine der ersten Aktien-Gesellschaften in Europa. Sie führte 1835 in der Metallverarbeitung eine europaweit anerkannte Norm ein, errichtete 1897 auf dem europäischen Kontinent das erste elektrische Walzwerk und stellte bis 2017 immer wieder Weltrekorde bei den Dimensionen ihrer Stranggussanlagen auf. Heute gilt die Dillinger Hütte als größtes Grobblechwerk Europas mit 2 Mio. t Materialausstoß pro Jahr.

Die Dillinger Hütte war und ist eines der ganz großen Industrieunternehmen in einer wechselvollen Geschichte im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Deutschland, aus der heraus die Niedtalbahn ihre Entstehung verdankt. Mit Beendigung der Befreiungskriege gegen Napoleon kam Dillingen 1815 zu Preußen, das seine Westgrenze als Folge des Deutsch-Französischen Krieges 1870/1871 durch Eingliederung des Elsass und Teilen Lothringens weiter in französisches Herrschaftsgebiet verschob. Zur Anbindung der vor der neuen Grenze aus französischem Besitz herausgekauften Bahnen erließ das Deutsche Reich 1897 das Gesetz zum Bau und Betrieb der Strecke Dillingen (Saar) - "neue Reichsgrenze" bei Metz. In der Folge des Reichsgesetzes wurde bis 1901 die Strecke Dillingen - Bouzonville neu errichtet. Ein Reichsgesetz genügte, da die Bahnen Elsass-Lothringens, die je private Französische Ostbahn und die Lothringische Eisenbahngesellschaft, vom Deutschen Reich durch Verrechnung auf französische Reparationszahlungen gekauft und direkt als Reichseisenbahn Elsass-Lothringen dem Reichskanzler unterstellt worden waren. Der Status als Reichseisenbahn gegenüber dem der deutschen Länderbahnen ergab sich aus der Verfassung von Elsass-Lothringen, die keine Kompetenzen hinsichtlich der Bahn formulierte, und der deutschen Verfassung, die eine "Verreichlichung" der Länderbahnen und der in Privatbesitz befindlichen Eisenbahnen vorsah.

Die neue Strecke der Reichseisenbahn Elsass-Lothringen ab Bouzonville, dem damals lothringischen Busendroff an der Eisenbahnverbindung Diedenhofen – Teterchen, war die zweite Verbindung zwischen Ostlothringen und dem Saartal, nach der Eisenbahnlinie Bous - Teterchen. Sie wurde als zweigleisige Hauptbahn ausgeführt. Die bis 1908 fertiggestellte Verbindung Bouzonville - Metz war eingleisig und diente ausschließlich militärischen Zwecken.

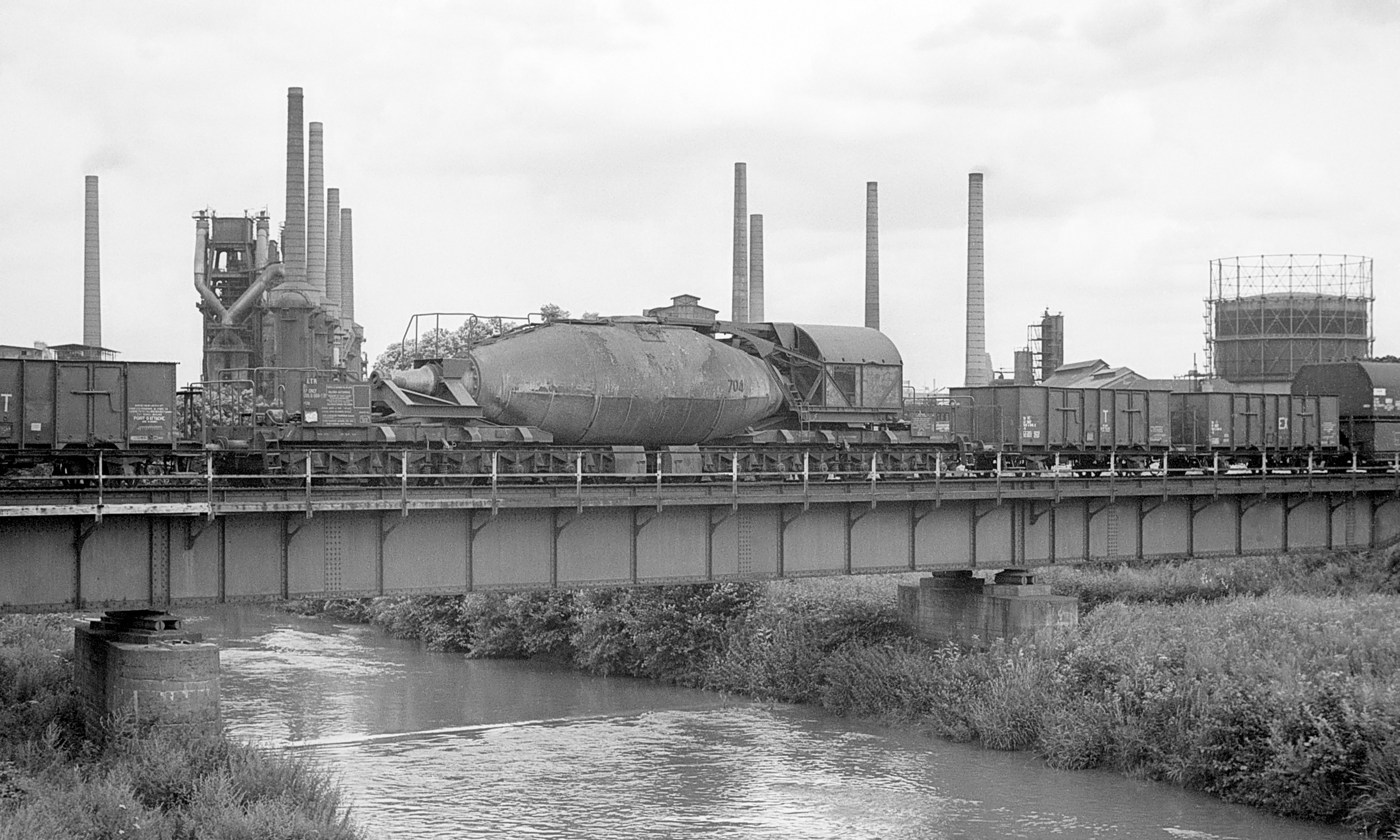

Im Raum nördlich und südlich des Hunsrück waren auf der Niedtalbahn zwischen dem französischen Bouzonville und Dillingen die Einsätze der Dillinger 050-053 vor den 2100 t schweren Erzzügen bemerkenswert. Erz aus Mauretanien kam von Dünkirchen in Selbstentladern französischer Bauart über die Gleise der SNCF nach Bouzonville, wo es bis Mai 1976 von aus Dillingen eingesetzten Dampfloks der BR 050-053 in Doppeltraktion übernommen und zu den Dillinger Hüttenwerken transportiert wurde. Hier der morgendliche 2100 t Erzzug des Sommerfahrplans 1973 Dg 49598 am 21.7.1973 auf dem Damm zwischen der Saarbrücke und der Überführung über die Saarstrecke bei Dillingen. Von den Zuglokomotiven, deren Nummern bei der Aufnahme des Fotos nicht dokumentiert wurden, konnte die linke als 051 501 (Henschel 26311/1941) identifiziert werden.

Am 21.7.1973 macht sich 051 501 vom Bw Dillingen, die linke Lok vom Foto oben, erneut auf der Niedtalbahn bei Dillingen nützlich vor dem morgendlichen 47593, Roheisentransport in Torpedopfannenwagen, von Dillingen Hochofen nach Bouzonville. Der sichtbare Torpedopfannenwagen, einer von drei "TPW" im Zug, gehört zu der Reihe 701 - 709 der von der CAFL (Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire) entwickelten Fahrzeuge. Der Transport geht ab Bouzonville mit französischer Traktion weiter zum 60 km von Dillingen entfernten Stahlwerk der SOLLAC in Florange/Ebange. Die SOLLAC (Société Lorraine de Laminage Continu) war ein französisches Stahlunternehmen, das 1948 als Genossenschaft unter Beteiligung der Dillinger Hütte in Lothringen gegründet wurde.

unten 051 501 mit dem frühen Flüssigeisentransport vom 21.7.1973 wie im Foto oben in seiner ganzen Länge, mit drei Torpedopfannenwagen und den Zwischenwagen, die die für die Strecke vorgeschriebene Meterlast erzeugen. 1973 entschwindet der Zug gen Frankreich in die Landschaft der Saar-Auen, die vom Fotostandpunkt aus noch ein unverbautes Panorama mit der Ruine der hochmittelalterlichen Höhenburg Siersberg bot.

| links Wir begeben uns mit dieser Aufnahme auf eine kleine Zeitreise in das Jahr 2014. Das Foto wurde von demselben Standpunkt aus wie das oben, aber mit längerer Brennweite, am 22.1.2014 gemacht. Inzwischen war 1987 die oben kaum sichtbare Eisenbahnbrücke über die Saar gegen eine Stahlbogenbrücke getauscht worden. Auch zieht sich jetzt eine Landstraße der Kategorie 2 hier parallel zur Eisenbahn über den Fluss. Auf der Brücke ein Niedtalexpresszug auf dem Weg von Niedaltdorf nach Dillingen.

Foto: Erhard Pitzius |

Bouzonville - Dillingen folgte mit ehemals drei Tunnelbauten dem Tal der Nied über Gerstlingen, Niedaltdorf, mit einer Brücke über das Tal des Ihner Baches, Hemmersdorf und Siersburg. Nach Überquerung der Saar wurde die 1860 eröffnete Saarstrecke Trier - Saarbrücken bei Dillingen erreicht. Die Strecke hatte von Anfang an eine große wirtschaftliche Bedeutung. Hohe Frachtkosten für die Erze an der Lahn und das Versiegen der Erzvorkommen in unmittelbarer Nähe Dillingens, veranlassten die Dillinger Hütte auf Erze in Luxemburg und Lothringen zuzugreifen. Ab 1868 erwarb das Unternehmen mehrere Erzfelder in Lothringen und errichtet in Redingen im Norden Lothringens, nordwestlich von Thionville an der Grenze zu Luxemburg, gleich eine Hochofenanlage, da es billiger war, das Erz über dem Vorkommen zu verschmelzen und dazu die Kohle zum Erz zu bringen. Aus technischen Gründen war es nicht nachteilig in Redingen das Roheisen herzustellen und in Dillingen daraus Stahl zu kochen. Als man gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Lage war noch flüssiges Roheisen zu Stahl zu verarbeiten, war es sinnvoll in der Dillinger Anlagen wieder weitgehend die Arbeitsgänge zu konzentrieren.

Die Eisenbahnverwaltung der Reichseisenbahn begründete mit dem wirtschaftlichen Vorteil, den die Strecke für die Dillinger Hütte haben würde, die Forderung, dass sich das Unternehmen mit einem nennenswerten Betrag an den Baukosten beteiligen sollte. Da am Ende die öffentliche Hand aber den größten Teil der Kosten aufbrachte, mit 8,99 Mio. Mark das Reich, Elsaß-Lothringen mit 337500 Mark und neben kleineren Interessenten noch der Kreis Saarlouis mit 224000 Mark, konnte die Dillinger Hütte ihr Engagement von 100000 Mark wegen der Frachtersparnis schon nach 30 Monaten amortisieren. Den Nutzen der Strecke hatte die Dillinger Hütte für fast 90 Jahre. 70 Jahre lang wurden über sie die Erze aus Lothringen und Luxemburg und danach bis 1987 aus Übersee angefahren.

In diesen Jahren gingen einschneidende Ereignisse der Weltgeschichte noch ein paar Mal über die Strecke hinweg. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Elsass-Lothringen wieder französisch und die Betriebsrechte der Niedtalbahn hatte die AL (Chemin de fer d'Alsace et de Lorrain) auf dem Boden des neu unter Verwaltung des Völkerbunds stehenden Saargebiets inne. Die wirtschaftliche und militärische Kontrolle über das Saargebiet hatte Frankreich. Gerstlingen wurde zum Grenzbahnhof zwischen Frankreich und dem Saargebiet, dessen Eisenbahn aus dem Netz der preußischen Eisenbahndirektion Saarbrücken und der bayerischen Direktion Ludwigshafen herausgelöst worden war. Nach der Volksabstimmung 1935 ging die Eisenbahn des Saargebiets an die Deutsche Reichsbahngesellschaft. Gerstlingen wurde zum Grenzbahnhof zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich und 1947 war alles beinah wieder so wie nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Saarländische Eisenbahn entstand, die bis 1951 weitgehend unter französischer Kontrolle ihre Geschäfte verrichtete. Mit einer Verwaltungsreform im Jahr 1951 wurde durch Einführung einer Eisenbahn des Saarlands der französische Einfluss geringer. Nachdem 1955 durch eine Volksabstimmung die Einrichtung eines eigenständigen Staates Saarland abgelehnt worden war, wurde in Verhandlungen zwischen Bonn und Paris1957 die Rückgliederung des Saarlands nach Deutschland eingeleitet. Die Eisenbahnen des Saarlands gelangten dabei bereits am 1. Januar 1957 zur Deutschen Bundesbahn. Auf der Niedtalbahn wurde jetzt Hemmersdorf zum Grenzbahnhof mit getrennter Zollabfertigung gegenüber Bouzonville. Heute ist Hemmersdorf als "Hemmersdorf (Saar) Grenze" Tarifgrenzpunkt beim Grenzverlauf zwischen dem deutschen Niedaltdorf und dem französischen Guerstling (Gerstlingen).

| oben Eine Bedienungsfahrt zur Dillinger Hütte am 21.7.1923 mit 052 230 (DWM Posen 404/1942 als 50223 ÜK der DRB) auf der Primsbrücke der Primstalbahn, hinter Abzw. Dillingen-Süd und vor der Einfahrt zum Hochofen-Betriebsgelände Dillingen-Ost. In der Bedienungsfahrt mit 052 230 am 21.7.1973 wurden aus dem Flüssigeisen-Pendel Dillingen-Thionville leere Torpedopfannenwagen mitsamt der Abstandswagen zurück zur Dillinger Hütte mitgeführt. Im Bild TPW 704 der Dillinger Hütte als UIC-Wagen 83 87 995 4 0198-5 aus der 1971 von CAFL (Compagnie des ateliers et forges de la Loire) gebauten Serie 701-709. Die Fahrzeuge hatten 2x(3+4)-Radsätze, waren ü.a. 23,44 m lang, mit einem Eigengewicht von 150 t. |

Die im Vergleich zu anderen französisch/deutschen Grenzbahnhöfen geringeren Verkehrsströme bestanden ausschließlich aus Transport von Erzen, Eisen und Blechen, im Umfang von etwas mehr als 2,5 Mio. t im Jahr 1958. Sie liefen nun auf einer eingleisigen Strecke. 1944 war das zweite Gleis zur Materialgewinnung abgebaut und beim Wiederaufbau nach Kriegszerstörungen nicht wieder hergestellt worden.

Im Beobachtungszeitraum dieses Archivs wurden auf der Niedtalbahn vom Bw Saarbrücken Hbf aus, bis Ende 1973, 023 bis Niedaltdorf eingesetzt. Vom Bw Dillingen kamen Loks aus einem Bestand von immer etwa zehn Maschinen der BR 50 (050-053) bzw. 78 (078), diese allerdings nur bis 1966, als der Personenverkehrs nach Bouzonville eingestellt wurde. Die Zeit der 078 in Dillingen lief danach Ende 1968 ganz ab. 050-053 dagegen gelangten Anfang 1969 aus einem Teil des Ehranger Bestands noch zusätzlich zum Bw Dillingen.

Mitte 1965 hatte es gelegentliche Erprobungsfahrten mit Flüssigeisen von der Dillinger Hütte zu den Stahlwerken der SOLLAC in Lothringen gegeben. Ab dem 10. Mai 1971 wurden diese Fahrten dann regelmäßig durchgeführt. Mit der Zunahme der Schwerindustrie-Transporte verfügte Dillingen im Mai 1970 schließlich über 19 Maschinen 050-053 aus dem Unterhaltungsbestand und zwei Z-Loks.

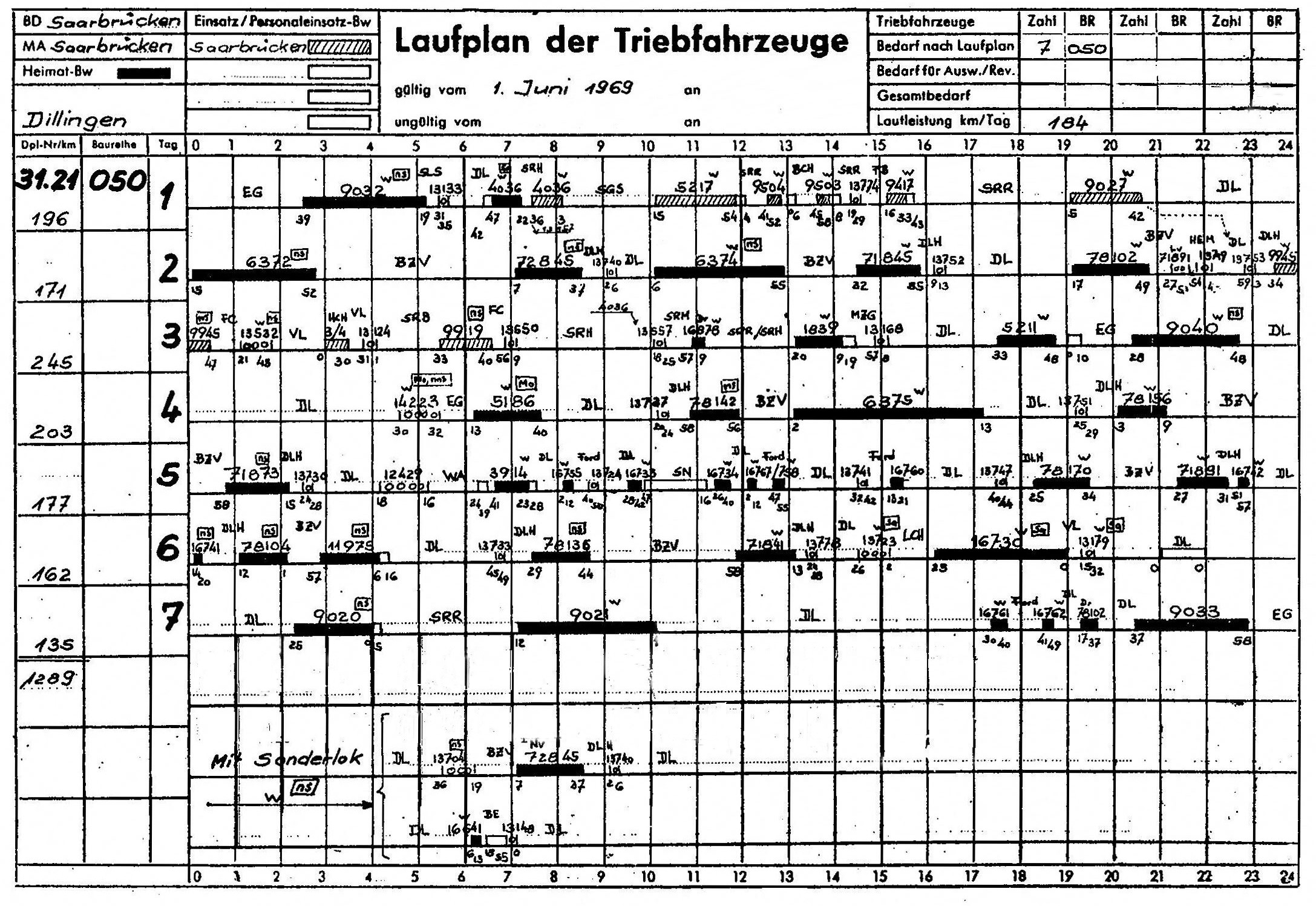

Dillinger 050-053 waren mit Personal aus Dillingen und Ehrang bis u. a. zu den Wendebahnhöfen Trier, Saarbrücken, Sarreguémines, Mettlach und Neunkirchen und mit Dillinger und Saarbrücker Personal im Zechen- und Stahlwerksverkehr und grenzüberschreitend nach Bouzonvillle unterwegs. Dies ist der Laufplan 31.21 der Dillinger und Saarbrücker Lokfahrer für den Sommerfahrplan 1969 mit den Zügen nach BCH = Brebach, BZV = Bouzonville, DLH = Dillingen-Hochofen, EG = Ehrang, FB = Forbach, FC = Fischbach-Camphausen, HEM = Hemmersdorf, LCH = Lebach, MZG = Merzig, SLS = Saarlouis, SRH = Saarbrücken Hbf, SRM = Saarbrücken-Malstatt, SRR = Saarbrücken Rbf, VL = Völklingen und WA = Wadern.

Die SOLLAC (Société Lorraine de Laminage Continu) war als Genossenschaft zur Verarbeitung von Stahl von mehreren Unternehmen 1948 gegründet worden. Die Dillinger Hütte war mit ihrem Standort im teilautonomen, unter wirtschaftlicher Kontrolle Frankreichs stehenden Saarland Mitbegründerin. Werke der SOLLAC lagen 60 km westlich von Dillingen bei den Orten Florange und Ebange südlich von Thionville. Heute sind die Anlagen stillgelegt und teilweise abgerissen. Die SOLLAC ging nach mehreren Eigentümerwechseln 2006 in ArcelorMittal auf.

Es kamen von Dillingen bis zum Stahlwerk der SOLLAC Florange/Ebange für den Transport von Flüssigeisen jeweils drei Torpedopfannenwagen (TPW) u. a. französischer Bauart zum Einsatz. Dies waren vornehmlich von CAFL (Compagnie des ateliers et forges da la Loire) 1971 gebaute Fahrzeuge der Serie 701-709 mit je zwei siebenachsigen Drehgestellen und einem Eigengewicht von 150 t. Mit den Schutzwagen zwischen den TPW, die als leere Güterwagen zu der für die Strecke zulässigen Meterlast führten, brachte es der Zug auf ca. 1030 t Gesamtgewicht. Zu den TPW-Zügen kamen wenigstens ab 1969 pro Tag bis zu sechs Erzzüge mit 1750 t von Bouzonville nach Dillingen Ost in den Anschluss der Dillinger Hütte und nachgewiesen bis 1975 bis zu zehn Bedienungsfahrten auf der Niedtalbahn für Dillingen und bis zu sieben Rücktransporte von Leerfahrzeugen. Hervorzuheben sind noch, wenigstens für 1973 - 1975 nachgewiesen, bis zu zwei 2100 t-Erzzüge mit zwei 050-053 am Tag. Das Erz kam aus Mauretanien nach Dünkirchen. Von dort wurde es über die Gleise der SNCF nach Bouzonville und weiter, von den Dampflokomotiven übernommen, zu den Dillinger Hüttenwerken transportiert.

Zum Winterfahrplan 1973/1974 verlor das Bw Dillingen seine Eigenständigkeit und gab als Außenstelle seine letzten zehn 050-053 an Saarbrücken ab. Mit dem Jahr 1976 erfolgte gleichzeitig die Einstellung des gesamten Dampfbetriebs aus Dillingen heraus und die Stilllegung des Bw Dillingen. Zuletzt waren fünf bis sechs Maschinen 050-053 als Loks der Außenstelle Dillingen des Bw Saarbrücken im Einsatz gewesen. Am 29. Mai 1976 wurde der Flüssigeisentransport zum letzten Mal mit Dampf gefahren.

1998 wurden die Flüssigeisentransporte über die Niedtalbahn eingestellt, von denen bis zum Jahr 1985 10.000 Fahrten mit insgesamt 4,5 Mio. t Roheisen verbürgt sind.

Das Bw Saarbrücken, bis 1.7.1971 als "Saarbrücken Hbf" bezeichnet, ist von 1963 bis Mitte 1975 Zentrum für einen umfassenden Personenverkehr mit Lok der BR 23 (023) in der Region und, mit Trierer Personal, bis Cochem und Koblenz. Mit Lok der BR 01 (001), die für kurze Zeit um 1969 auftauchen, und BR 50 sind 1970 noch 37 Dampflok hier stationiert. Nach Ende des Plandienstes der 23 am 31.5.1975 endet der Dampflok-Einsatz 1976 mit Abzug der 50 ganz.

Dampf im Bw Trier ist schon bald nach dem 1.1.1968 verflogen. Der ab 1966 aufgebaute 01-Bestand für schnelle Reisezüge nach Saarbrücken, Koblenz und Düsseldorf wird zwischen Juli und September 1968 nach Ehrang und Hof aufgelöst.

Das Bw Ehrang nun, das einst Bedeutung als Mittelpunkt des Eisenbahnbetriebs im Saar-Mosel-Raum vom Bw Karthaus erbte, ist 1968 mit seinen über 50 Güterzuglok der BR 44 und 50, wie schon bei seiner größten Ausbaustufe 1935, für den Warenfluss zwischen Ruhrgebiet und dem Montandreieck Saar-Region Lothringen-Luxemburg zuständig.

Am 12.4.1971 sind um die zweite Drehscheibe des Bw Ehrang, die südliche ohne Lokschuppen, die zum Bahnbetriebswerk gehörenden 044 362, 383, 568 und zwei weitere 044 sowie 053 061 versammelt. Eine 023 ist zu erahnen: 023 075 zu Gast aus Saarbrücken.

Noch bis Anfang der 1970er Jahre bedeutet das allein für die Moselstrecke bis zu 90 Zugfahrten täglich im Montanverkehr mit Koks aus dem Ruhrgebiet und Erz aus Abbau-Regionen in Lothringen und aus Übersee über die Emslandstrecke und durch das Ruhrgebiet an die Saar. Das Jahr 1970 selbst steht für die größte Güterzugleistung, die seit den 1950er Jahren bis 1973 mit Dampf erbracht wurde. Über 26.000 Güterzüge verkehrten in dem Jahr auf der Moselstrecke. Darunter immer noch bis zu etwas mehr als 60 Montanfahrten pro Tag und ab Mitte 1970 bis Ende 1973, mit Dampf aus Ehrang und Koblenz, auch hier Erzzüge mit 4000 t, die schwersten Güterzüge auf DB-Gleisen dieser Zeit.

Ein Beispiel für diese Erz-Programmfahrten mit 4000 t aus dem Jahr 1970 mit Vorspann-Lokomotive ist der Gdg 9064 Emden - Neunkirchen an Werktagen (Durchgangsgüterzug, bestehend aus nur einer Wagengattung und 100 % Rollenlagern), dessen Wagenschlange aus 50 Wagen der Gattung OOt/Fad/Fal planmäßig in Emden um 7.18 Uhr mit einem Lokomotiv-Tandem, gebildet in allen möglichen Lok-Kombinationen aus den Baureihen 044 und 043 der Bahnbetriebswerke Emden und oder Rheine, startet. Eine einzelne 042 als Vorspann vor einer 043 oder 044 erhöht gelegentlich die Vielfalt der Bespannungmuster. In Münster wird der Zug für die Fahrt durch den Emscherraum von Elektrolokomotiven übernommen und in Koblenz-Mosel nach Ankunft um 17.49 Uhr wieder an zwei 044 aus Ehrang und oder Koblenz-Mosel weitergegeben.

Nach Abfahrt um 18.24 Uhr erreicht das Gespann zur Durchfahrt um 19.25 Uhr Cochem. Ab jetzt darf der Zug bis Bullay, in 12 Minuten, nicht angehalten werden, da er sonst wegen der Steigungsverhältnisse nicht mehr anfahren könnte. Von Cochem bis Bullay ist auf 11,5 km eine Höhendifferenz von 24 m und dabei zwischen den Portalen des Kaiser-Wilhelm-Tunnels eine Steigung von 5 und eine von 3,33 ‰ zu überwinden.

In Bullay ist Betriebshalt für das Ansetzten einer 290 als Schiebelok. Nach Abfahrt um 19.46 Uhr aus Bullay ist nach Durchfahrt durch Pünderich um 19.52 Uhr bis Ürzig in 18 Minuten wegen der Bengeler Rampe mit bis zu 10 ‰ Steigung wieder kein Anhalten, weil kein Anfahren, möglich. Um 20.10 Uhr, es wird Ürzig durchfahren, bleibt die Schiebelok zurück und der 4000 t-Zug setzt seine Fahrt hinter den zwei Dampflokomotiven bis Ehrang mit einer planmäßigen Ankunft 20.49 Uhr fort.

Um 21.33 Uhr geht die Fahrt von Ehrang aus weiter. Da die Quelle für diese Fahrtbeschreibung, ein Buchfahrplan, nur bis Station Ehrang überliefert ist, muss nun vermutet werden, dass von Ehrang die Reise über Trier Hbf, Merzig, Völklingen und Saarbrücken weiter mit zwei Maschinen erfolgt und schließlich an der Stumm-Stahlfabrik in Neunkirchen endet.

(c) Hans van Poll - 001 150 des Bw Ehrang am 15.7.1971 mit P 2452 nach Trier beim Halt in Cochem.

Der 01-Reisezugverkehr mit Lok des Bw Ehrang und Trierer Personal nach Köln über die Eifelbahn wird schon 1968 eingestellt. Mit September 1968 bis, mit einer kurzen Unterbrechung, Juli 1972 beschränkt sich der 01-Einsatz nun auf die Moselstrecke Trier/Koblenz.

Zum endgültigen Aus des 01-Einsatzes Mitte 1972 sind in Ehrang noch 37 Lok der BR 44 (darunter vier Z-Lokomotiven) stationiert, deren Bestand bis November 1973 reduziert wird. Nach dem Abzug der 044 ab November 1973 nach der, wegen der Ölkrise, vorzeitigen Inbetriebnahme der elektrifizierten Moselstrecke und Abgabe aller 50 ist Ehrang am 13.1.1975 ohne Dampf. Bereits 1977 erfolgt ein weiträumiger Abriss von Bw-Anlagen.

Für dieses Archiv wurden im nördlichen Abschnitt der beschriebenen Region der südliche Teil der Eifelstrecke, die 1870/1871 eröffnete Relation Jünkerath-Trier, und die Eifelquerbahn, von Andernach an der linken Rheinstrecke über Mayen und Daun bis Gerolstein an der Eifelstrecke, bereist. Hier hat das Bw Mayen, an einem 1880 eröffneten Teilstück der Eifelquerbahn gelegen, 1968 nur noch einen Bestand von Lok der BR 50 zu bieten. Im Verlauf der Jahre 1969 und 1970 kommen für kurze Zeit zwei 78 (078) und von August 1969 bis Februar 1971 knapp zehn 86 (086) hinzu, die aber im August 1971 schon wieder abziehen. Nach dem Zuzug weiterer 50 ab 1970/1971 bis 1974 endet der Dampflok-Einsatz in Mayen im Juni 1975.

(Eröffnet 01.04.2017, zuletzt geändert am 30.09.2023)

041 253 (> auch 001 128) 044 014, 044 121, 044 202, 044 212, 044 250, 044 263, 044 268, 044 274, 044 277, 044 330, 044 367, 044 378, 044 385, 044 497 (> auch 001 128), 044 533, 044 535, 044 555, 044 588 050 545 (> 001 199), 050 563, 050 647, 050 874 051 602 052 323, 052 442, 052 532, 052 537 |

Im Norden und Süden des Hunsrück 1972/1973

023 007, 023 008, 023 009, 023 010, 023 011, 023 014, 023 024, 023 025, 023 034, 023 036 (> auch 052 808), 023 049, 023 051, 023 052, 023 063, 023 064, 023 071, 023 074, 023 075, 023 076, 023 080, 023 094, 023 100, 023 105 038 382 | 044 184, 044 212, 044 247, 044 321, 044 327, 044 387, 044 512, 044 650, 044 653, 044 888, 044... 045 010 |

050 607, 050 699, 050 714, 050 989 051 285, 051 322, 051 501 (>oben), 051 609 (> 023 010 und 023 014), 051 738 052 386, 052 599, 052 808, 052 990 053 065, 053 074 (>050 989), 053 139

| 082 021 141 R 73 (> 023 080)

|

Abstecher in die Westpfalz nach Kaiserslautern am 17.7.1973

(Eröffnet am 01.04.2017, zuletzt geändert am 09.09.2023)

A

#mehrlesen

Eisenbahnfreunde Jünkerath (EFJ) wollen die Eisenbahngeschichte Jünkeraths und der Eifel lebendig halten:

- durch die Ausstellungen im Eisenbahn-Museum Jünkerath

- durch die regelmäßig stattfindenden Vorträge

- durch Sonderausstellungen

- durch Mitwirken an Radio- und Fernsehsendungen

- durch Beiträge in Heimatkalendern, Eifelvereins-Jahrbüchern etc.

- durch schriftliche Publikationen